子どもが悪いことをしたとき、

親としては「ちゃんと謝ってほしい」と願うもの。

しかし、無理に言わせると逆効果になることがあります。

実は、「謝る力」は性格やしつけの問題だけではなく、

子どもの心の発達段階に応じて自然に育つ能力だからです。

👉今記事は、各年齢の特徴を網羅的にまとめています。各年齢別詳細は以下をご覧ください。

・【赤ちゃん編】「いいこと・悪いこと」をどう伝える?0〜1歳の発達に合わせた関わり方

(「ごめんね」と言える力につながる、“いいこと・悪いこと”の土台を育む時期)

・【幼児期編】「ごめんね」が言えない年齢別の背景|「ごめんね」を育てる親の関わり方

・【学童期編】「ごめんね」が言えない年齢別の背景|友達関係の悩みを支える親の関わり方

・【思春期編】「ごめんね」が言えない年齢別の背景|自己肯定感を育て素直さを引き出す親の関わり方

子どもが「ごめんね」を言えない背景

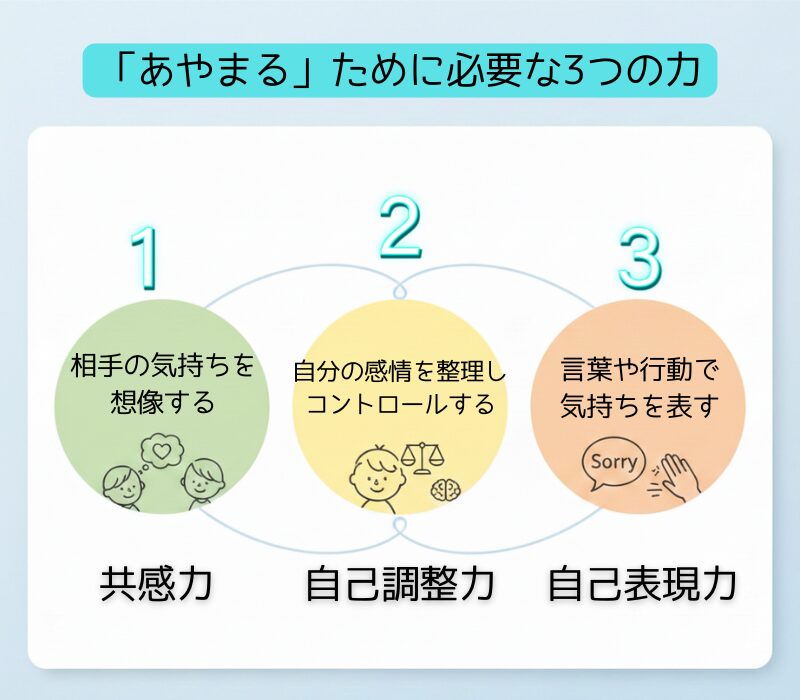

子どもが謝るためには、以下の能力が必要です。

- 相手の気持ちを想像する力(共感力)

- 自分の感情を整理してコントロールする力(自己調整力)

- 言葉や行動で気持ちを表す力(自己表現力)

年齢や発達段階によっては、まだ十分に育っていない部分があるため、謝れないことがあります。

親ができるのは「無理に言わせる」ことではなく、「体験を通して心を育てる」ことです。

年齢別に見る「謝れない理由」と「関わり方」のヒント

乳児期(0~1歳)

🔹謝れない理由

・さわる、なめる、たたくなど、「五感で知ろう」とする行動が中心で、「いい/悪い」の基準がまだない

・「謝る」という言葉や概念を理解できる段階ではない

・「自己欲求」や「快・不快」が中心で、相手の気持ちを推測する力は未発達

関わり方のヒント

・子どもが安心して探索できる空間や安全な環境を整える

・優しい声かけやスキンシップで「安心感」と「信頼関係」を育む

・トラブルが起こる前に、危険や取り合いを減らす工夫(配置の工夫、代替案を示す)で、安全を確保する

・トラブル時は「びっくりしたね」「いやだったね」など、短い言葉で子どもの気持ちを代弁する

詳しくは👉

【赤ちゃん編】「いいこと・悪いこと」をどう伝える?0〜1歳の発達に合わせた関わり方

幼児期(2~5歳)

🔹謝れない理由

・自分の気持ちが強く、言葉より感情が先に出る

・「悪いことをした」と理解する力がまだ弱い

・「ごめん」が自分の負けだと感じて抵抗する

関わり方のヒント

・遊びや日常で「ごめん」「ありがとう」を自然に経験できる場をつくる

・「気持ち」を言葉にするサポートをする(「今、貸したくなかったんだよね」など)

・自分にも気持ちがあるように、相手にも気持ちがあることを学ぶ機会を持つ

・無理に謝らせるよりも、気持ちを整理した後に伝えられるタイミングを待つ

詳しくは👉

【幼児期編】「ごめんね」が言えない年齢別の背景|「ごめんね」を育てる親の関わり方

学童期(6~12歳)

🔹謝れない理由

・プライドや友達関係を気にする気持ちが強くなる

・謝る=自分の非を全面的に認めること、と感じやすい

・失敗を叱られるのが怖くて口を閉ざす

関わり方のヒント

・「悪い子」と決めず、「行動」に焦点を当てて伝える

・状況や気持ちを言語化し、一緒に整理していく

・「謝ることは関係をよくする第一歩だよ」と意味を整理してあげる

・親が謝る姿を見せることで「謝っても大丈夫」という安心感を育む

詳しくは👉

【学童期編】「ごめんね」が言えない年齢別の背景|友達関係の悩みを支える親の関わり方

思春期(13歳~)

🔹謝れない理由

・自分の立場や意見を強く主張したい時期

・謝罪が「親や先生に従うこと」と感じて反発する

・本心を言葉にするのが恥ずかしく、防衛的になる

関わり方のヒント

・頭ごなしに「謝りなさい」と言わず、まず気持ちを聴く

・「言葉」だけでなく行動で気持ちを表すことも一つの方法と伝える

・親が「あなたを信じているよ」という姿勢を見せることで、自分から謝れる力を後押しする

詳しくは👉

【思春期編】「ごめんね」が言えない年齢別の背景|自己肯定感を育て素直さを引き出す親の関わり方

まとめ:焦らず、子どもと一緒に体験を重ねましょう

人が育つには、たくさんの経験と失敗を繰り返すことが必要です。

うまくいかなくても、トラブルが起きても、

寄り添う大人がいることで、子どもは乗り越える方法を学んでいきます。

謝る力も、年齢や経験とともに少しずつ育ちます。

無理に言わせるのではなく、安心して謝れる体験を一緒に重ねたり、大人が謝る姿を見せることで、「謝ることは信頼を築く一歩」だと理解していきます。

子どもが「まだ謝れない」のには意味があります。

焦らず発達のステップを理解し、寄り添いながら関わることが、心の成長につながります。

今日も一緒に、子どもの心を支えていきましょう。